Full screen

Share

SVT - 6ème

Chloé Barate

Created on June 30, 2023

Over 30 million people create interactive content in Genially

Check out what others have designed:

Transcript

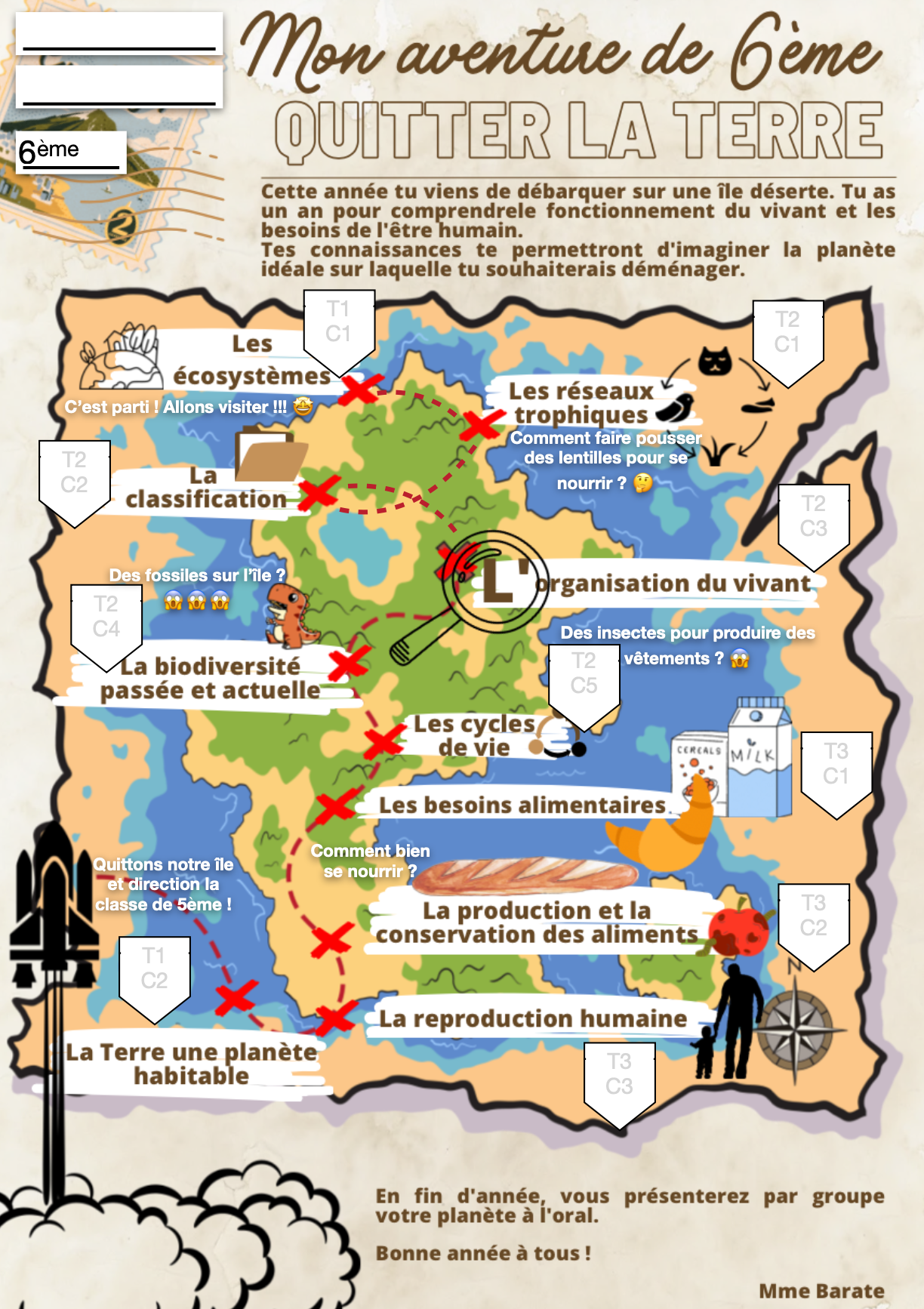

Cette année, tu viens de débarquer sur une île déserte. Tu vas devoir apprendre à survivre. Découvre l'environnement et les êtres vivants qui t'entourent, comment te nourrir... En fin d'année, ce sera à toi de jouer. Utilise ce que nous avons vu en classe pour imaginer la planète qui selon toi serait idéale pour vivre. A chaque évaluation de fin de chapitre, tu pourras remporter au maximum trois étoiles. Alors n'oublies pas de rendre ta feuille et nous verrons combien d'étoiles tu auras réussi à obtenir en fin d'année. Bonne chance,

6ème - Mme Barate

Sciences de la vie et de la Terre

Feuilles et pochettes

Fiches méthodes

Thème 3 : Le corps humain et la santé

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Contrôles et corrections

Thème 1 : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Thème 1 : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Chapitre 2 : La Terre, une planète habitable

Chapitre 1 : Les écosystèmes

Ce chapitre n'est pas encore ouvert.

Introduire le mot de passe

Il n'y aura pas d'évaluation finale pour ce chapitre. En revanche les activités réalisées pourront être notées. L'ensemble des notions abordées dans ce chapitre sont indispensables pour comprendre certains chapitres de 4ème dont les sujets peuvent tomber à l'épreuve du BREVET.

La Terre est entourée d'une atmosphère qui contient 21% de dioxygène (O2), 78% de diazote (N2) et d'autres gaz comme le dioxyde de carbone (CO2). Grâce à l'effet de serre la température moyenne sur Terre est de 15°C ce qui permet d'avoir de l'eau liquide. La couche d'ozone présente dans la haute atmosphère protège les êtres vivants de certains rayons du Soleil qui sont nocifs (UV). L'ensemble de ces conditions sont essentielles au développement de la vie. En raison des activités humaines, la Terre fait face à un changement climatique majeur. Les températures augmentent ce qui a de nombreuses conséquences : augmentation du niveau marin, perte de la biodiversité... Il existe des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre comme utiliser les transports en communs... Il est urgent de réagir pour préserver les ressources de notre planète.

Quelles sont les conditions nécessaires à la vie sur Terre ? Et quel est l'impact du changement climatique ?

Chapitre 2 :La Terre, une planète qui abrite la vie

Thème 1 : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Défintions : - Atmosphère : couche de gaz qui entoure la Terre. - Effet de serre : phénomène naturel causé par des échanges d'énergie entre le Soleil et l'atmosphère terrestre. - Gaz à effet de serre : gaz qui ont la particularité d'amplifier le phénomène de l'effet de serre ce qui est pour conséquence d'augementer les températures. Le CO2 est un gaz à effet de serre

Chapitre 2 : La Terre, une planète qui abrite la vie

Consignes : imaginez une planète qui pourrait être habitable par l'être humain. Votre planète doit comprendre l'ensemble des critères nécessaires à la vie. Cette planète doit être originale et vous ressembler. Vous pouvez réaliser des affiches, des dessins, du texte, des maquettes... Votre travail sera à présenter à l'oral (1 min par personne). La note est individuelle et sur 10.

Questions : 1. Pourquoi l’eau est-elle importante ? (doc 1) 2. Quel lien pouvez-vous faire entre la distance au Soleil et la température de la planète ? (doc 1) 3. Quel lien pouvez-vous faire entre la température et les différents états de l’eau? (doc 1) 4. A quoi sert la couche d’ozone ? (doc 2) 5. Pourquoi est-il important d’avoir une atmosphère ? (doc 3, doc 1)

Séance 1, 4 et 5 : Les conditions de la vie sur Terre

Consignes : Vous allez devoir par groupe, construire la fresque du climat. 1. Différencier météo et climat. Puis expliquez en quelques mots ce que signifie : "changement climatique". 2. Découper et décorer les cartes à votre disposition 3. Relier les cartes entre elles par des flèches (cause / conséquence) 4. Réaliser une affiche pour exposer votre travail.

Séance 2 et 3 : Le changement climatique et les stratégies d'adaptations et d'atténuations

Séance 5 : Les adaptations à la mauvaise saison

Séance 4 : Les effets d'une perturbation naturelle

Séance 3 : Interpréter les résultats obtenus dans la cour

Séance 2 : Compléter ma feuille en travaillant dans cour du collège

Séance 1 : Préparer ma feuille de route

Chapitre 1 : Les écosystèmes

Séance 1 à 3 : Recenser la nature et les actions humaines autour du collège

Les fleurs sont violettes

Les fleurs sont organisés en petite boule

Trèfle des près

Séance 1 à 3 : Recenser la nature et les actions humaines autour du collège

Suite de l'exercice

Photo de la forêt de Black Hills avant et après l'incendie

La forêt de Black Hills se situe au niveau du Dakota du Sud, au coeur des Etats Unis. En janvier de l'année 2006, un incendie se déclenche. L'évolution de la forêt après l'incident sera suivi de près.Question : 1. Rédige un court texte pour décrire ce que tu vois sur les photos.

Photo de l'incendie dans la forêt de Black Hills

Séance 4 : Les effets d'une perturbation naturelle

Dessin des différentes étapes de l'évolution d'une forêt après une perturbation naturelle importante

Questions :2. Décrire l'évolution du nombre d'arbres, d'arbustes et de plantes de prairie après un incendie. Quel lien pouvez-vous faire avec les photos décrites dans la question précédente ? 3. Que pouvez-vous conclure sur l'évolution des forêts après un incendie ?

Evolution du nombre d'arbres, d'arbustes et de plantes de prairies après un incendie

Dessin de Florence DELLERIE

Séance 4 : Les effets d'une perturbation naturelle

Questions :1. Rédige un court texte pour décrire ce que tu vois sur les photos.Sur les photos nous pouvons voir que la foret de Black Hills a brulé en janvier 2006 car les troncs des arbres sont noirs, leurs feuilles sont jaunis et la végétation n'est plus présente. Dès le mois d'aout, l'herbe commence à réaparaitre et le haut des arbres verdis. En 2013, la forêt a presque retrouvé l'état qu'elle avait avant l'incendie. 2. Décrire l'évolution du nombre d'arbres, d'arbustes et de plantes de prairie après un incendie. Quel lien pouvez-vous faire avec les photos décrites dans la question précédente ? Dès la 20ème année, les plantes de prairies commencent à réapparaitre. Elles passent de 0 à 14 plantes en 60 ans. Les seconds à réapparaitre sont les arbustes. Ils réapparaissent à 20 ans et passent de 5 à 20 arbustes en seulement 30 ans.Les derniers à s'installer sont les arbres. Ils commencent à s'installer après 40 ans. En 20 ans, leur nombre passe de 7 à 30. 3. Que pouvez-vous conclure sur l'évolution des forêts après un incendie ? Après un incendie, les forêts se régénèrent petit à petit. Au début, ce sont les petites plantes qui s'installent. On parle de stade de prairie. Puis se sont les arbustes et enfin les arbres qui s'installent. Après quelques années, la forêts retrouve son aspect initial.

Séance 4 : Les effets d'une perturbation naturelle

Questions :1. Décrire les résultats obtenus dans le tableau 2. A l'aide des documents ci-dessus et des chapitres vu précédemment, comment peux-tu expliquer ces changements chez les végétaux et chez les animaux ?

Séance 5 : Les adaptations à la mauvaise saison

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Construire un tableau et le compléter - Lire les informations d'un tableau pour décrire les résultats - Interpréter les résultats d'un tableau - Décrire un écosystème - Utiliser une clef de détermination pour identifier des espèces - Connaître le cours et les défintions

Dans les écosystèmes, on retrouve des êtres vivants, leurs restes, de la matière minérale et des traces des activités humaines.Les écosystèmes possèdent des caractéristiques différentes qui influencent la répartition des espèces. Les écosystèmes sont des espaces dynamiques. Après une perturbation naturelle, ils sont capables de se reconstruire. On parle de résilience. Lorsque l’on observe un paysage au cours des saisons on remarque plusieurs changements. Certains êtres vivants ont disparus, d’autres ont changé d'aspect… Les végétaux passent l’hiver sous différentes formes : graines, bourgeons, bulbes… Ces formes, permettent de protéger les végétaux. Les insectes passent l'hiver sous forme de chrysalide et certains animaux migrent.

Comment les écosystèmes sont-ils organisés?

Chapitre 1 :Les écosystèmes

Thème 1 : La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Défintions : - Ecosystème : ensemble des êtres vivants retrouvés dans un même milieu et qui sont capables d'intéragir entre eux et avec leur environnement. - Matière minérale : matière naturelle non vivante - Perturbation naturelle : évènement naturel qui a entrainé une détérioration provisoire d'un milieu - Résilience : capacité d'un écosystème à retrouver son état initial après une perturbation naturelle

Chapitre 1 : Les écosystèmes

Chapitre 5 : Les cycles de vie

Chapitre 4 : La biodiversité actuelle et passée

Chapitre 3 : L'organisation des êtres vivants

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Chapitre 2 : La classification des êtres vivants

Chapitre 1 : La place des êtres vivants dans les réseaux trophiques

Séance 4 : Le rôle des pollinisateurs et l'impact des pesticides

Séance 3 : Décrire une fleur

Séance 2 : Le cycle de vie des végétaux

Séance 1 : Le cycle de vie des animaux et des insectes

Chapitre 5 : Les cycles de vie

Questions : 1. A l'aide de vos connaissances, réalisez le cycle de vie d'un être humain. 2. Répondre aux questionnaires de la vidéo (les questions sont dictées en classe). Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Qf0y99eogAc Attention : TRAVAIL SUR LA VIDEO PAR DEUX ET NOTÉ ! 3. A l'aide de vos réponses à la question 2, réalisez le cycle de vie d'un papillon.

Séance 1 : Le cycle de vie des animaux et des insectes

Questions : 1. A l'aide de la vidéo, réalisez le cycle de vie des végétaux Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=v9vuKd2jNzs

Séance 2 : Le cycle de vie des végétaux

FRUCTIFICATION

FLORAISON

GERMINATION

...

...

Graine

Fruits

Fleurs

Plante

Graine

Séance 2 : Le cycle de vie des végétaux

Consigne : Réalisez la dissection d'une fleur. Retirez les différentes parties de la fleur en allant de l'extérieur vers l'intérieur. 1. Sur une feuille blanche, tracez 4 cercles les uns dans les autres à l'aide d'un compas. 2. Collez la partie la plus externe de la fleur sur le cercle le plus grand. 3. Collez les autres parties de la fleur les une après les autres sur les cercles correspondants.

Séance 3 : Décrire une fleur

Le vocabulaire de la fleur en rouge est celui qui tu dois connaître en 6ème. Il sera demandé lors de l'évaluation.Consigne : identifies sur ta fleur les 4 mots en rouge.

Etamine

Sépale

Pétale

Pistil/ gynécée

Séance 3 : Décrire une fleur

Questions : 1. Que produisent les étamines ? 2. A l’aide des documents, expliquez le rôle des abeilles. Vous devez justifier votre réponse en vous appuyant sur les documents. 3. Décrire le graphique. 4. Interpréter les résultats du graphique. 5. A long terme, quelles sont les conséquences des pesticides sur l’environnement ? Utilisez les cours précédent pour argumenter votre réponse.

Séance 4 : Le rôle des pollinisateurs et l'impact des pesticides

Questions : 1. Que produisent les étamines ? Les étamines produisent des grains de pollen. 2. A l’aide des documents, expliquez le rôle des abeilles. Vous devez justifier votre réponse en vous appuyant sur les documents. D'après les documents, pour former un fruit il faut que les grains de pollen produits par les étamines rencontret le gynécée d'une fleur. Sur les photos, on voit des insectes qui butinent des fleurs. On peut voir que les insectes sont recouverts de pollen. J'en déduis que lorsqu'ils butinent les insectes sont recouvert de pollen. Puis, en allant butiner une autre fleur ils déposent le pollen de l'autre fleur sur la nouvelle. Les insectes qui participent à la reproduction des plantes à fleurs sont appelés les insectes pollinisateurs. 3. Décrire le graphique. Dans la zone traitée au pesticide, on retrouve en moyenne 42 pollinisateurs. En revanche, dans la zone non exposé aux pesticides, on retrouve en moyenne 118 pollinisateurs. 4. Interpréter les résultats du graphique. J'en déduis que les pesticides perturbent le travail des pollinisateurs. Nous pouvons supposer que les pesticides les tuent ou qu'ils rendent le milieu moins attractif pour les insectes (raréfaction des ressources alimentaires). 5. A long terme, quelles sont les conséquences des pesticides sur l’environnement ? Utilisez les cours précédent pour argumenter votre réponse. Pour former un fruit, il faut que les insectes pollinisateurs puissent récupérer le pollen pour l'amener jusqu'au gynécée d'une autre fleur. Sans pollinisateurs, les échanges de pollen ne peuvent plus s'effectuer et la biodiversité se retrouve ainsi menacée.

Séance 4 : Le rôle des pollinisateurs et l'impact des pesticides

Le cycle de vie des insectes

Le cycle de vie des végétaux

Tissage du cocon

Cocon et chrysalide

Eclosion

Graines

Accouplement

Pollinisation et fructification

Fleuraison

Croissance

Germination

fécondation

Les cycles de vie des êtres vivants présentent plusieurs points communs.La assure la formation d'un embryon qui va se développer. Puis, après sa naissance, l'individu va grandir et devenir à son tour apte à se reproduire.

Quelles sont les étapes des cycles de vie des êtres vivants ?

- Matière organique : matière fabriquée par les êtres vivants - Graine : structure qui protège et contient la future plante - Fleur : organe de la reproduction chez les végétaux - Pollinisateur : être vivant capable de transporter le pollen - Fécondation : rencontre entre une cellule reproductrice mâle et femelle. - Pesticide : produit répandu dans les champs pour tuer les nuisibles.

Chapitre 5 : Les cycles de vie

Définitions :

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Réaliser le cycle de vie d'un animal (exemple de l'être humain), d'un insecte et d'un végétal - Légender le schéma d'une fleur (sépales, pétales, gynécées, étamines) - Décrire et interpréter des graphiques - Revoir la construction des groupes emboités - Connaître le cours et les défintions

Chapitre 5 : Les cycles de vie

Séance 2 : Identifier des fossiles et les dater

Séance 4 : Bilan

Séance 3 : Reconstruire un environnement passé

Séance 1 : Le rôle et la formation des fossiles

Chapitre 4 : La biodiversité actuelle et passée

2. En vous aidant de la vidéo que vous venez de voir, expliquer avec vos mots comment se forment les fossiles. 3. À partir du schéma de la coupe du sol, expliquer qui sont les plus vieux fossiles entre les fossiles de dinosaures et de mammifères. 4. Tracer en rouge une séparation entre la couche des dinosaures et la couche des mammifères. Indiquer sur les pointillés le nom correspondant à chacune des ères. 5. Faire le travail demandé sur la fiche exercice.

1. A l'aide des informations de la vidéo, replacer les 4 photos dans l'ordre chronologique (de la plus ancienne à la plus récente).

Séance 1 : Le rôle et la formation des fossiles

1. Sur le graphique, indiquer par des lignes rouge la limite entre le paléozoïque et le mésozoïque puis entre le mésozoïque et le cénozoïque. Nommer les trois ères sur le graphique. 2. Décrire l'évolution du nombre d'espèces au paléozoïque, au mésozoïque et au cénozoïque. Donner des chiffres. 3. Que se passe-t-il entre chacune des ères ?

Partie 2 : Faire l'exercice 2 en répondant aux questions ci-dessous

Partie 1 : Faire l'exercice 1

Séance 2 : Identifier des fossiles et les dater

Consigne : Construire une rédaction permettant de mettre en évidence les paléo-environnements de la forêt de Davaux. Vous veillerez à respecter les consignes données sur la feuille

Séance 3 : Reconstruire un environnement passé

CODE

Vous travaillez comme vigile au laboratoire DinLAB. Dans ce laboratoire, les dinosaures sont étudiés de très près. Les scientifiques sur place essaient de les ramener à la vie. Mais l'alerte rouge a été activée dans le sous-sol du laboratoire. Par mesure de sécurité, le laboratoire a été verrouillé et un gaz mortel sera diffusé dans 35 minutes. Séparez-vous en 6 équipes et trouvez le code pour quitter le laboratoire. Arriverez-vous à vous échapper ?

40:00

_ _ _ _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* _ _ _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* _ _ _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * _ _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * _ _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * _ _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * _ _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * * _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * * _

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * * *

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

* * * * * *

Le code est composé de 6 chiffres. Le code est à rentrer dans l'ordre. A vous de le trouver.

Le code que vous avez validé n'est pas le code de la porte. S'il vous reste du temps, vous pouvez réessayer. Mais attention, il vous reste peu de temps ! Mais si vous n'en avez plus, il est trop tard. Vous allez mourrir... :(

Félicitations ! Vous avez trouvé le code de la porte. Vous avez réussi à vous enfuir. Le gaz mortel a été diffusé dans le laboratoire. Les dinosaures présents ont tous été tué. Bravo !

paléo-environnement

ères

crises biologiques

Grâce à l'étude des fossiles et des sols d'un milieu, il est possible de reconstituer les environnements passés. On parle alors de paléo-environnement.

Les crises biologiques permettent de déterminer les grandes ères des temps géologiques.

Les espèces passées et actuelles ont des caractères en communs qui permettent de déterminer leur degré de parenté.

- Fossile : empreinte, trace ou reste d'un être vivant conservé dans des dépôts sédimentaires - Ere : division du temps en géologie. - Crise biologique : disparition brutale et simultanée d'un grand nombre d'espèce. Les crises sont suivies d'une diversification importante.

L'existence d'espèces aujourd'hui disparues a été mise en évidence grâce aux fossiles.

Comment retracer l'histoire évolutive du vivant et de la Terre ?

Défintions :

Chapitre 4 : La biodiversité actuelle et passée

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Construire et lire des groupes emboités/ arbre de parenté - Connaître le nom des trois ères géologiques - Identifier des fossiles à l'aide d'une clef de détermination - Replacer des fossiles dans une frise géologique - Décrire et interpréter des graphiques - Reconstruire un paléo-environnement à l'aide d'informations tirées de document - Connaître le cours et les défintions

Chapitre 4 : La biodiversité actuelle et passée

Séance 3 : Observer des cellules végétales au microscope optique et réaliser un dessin d'observation

Séance 2 : Observer des cellules animales au microscope optique et réaliser un dessin d'observation

Séance 1 : Les différents niveaux d'organisation et apprendre à utiliser un microscope

Chapitre 3 : L'organisation des êtres vivants

Consigne : Replacer les photos ci-dessous du plus grand au plus petit.

Séance 1 : Les différents niveaux d'organisation et apprendre à utiliser un microscope

Séance 1 : Les différents niveaux d'organisation et apprendre à utiliser un microscope

Séance 2 : Observer des cellules animales au microscope optique et réaliser un dessin d'observation

Séance 3 : Observer des cellules végétales au microscope optique et réaliser un dessin d'observation

Les niveaux d'organisation

La cellule est un caractère commun à tous les êtres vivants. Les cellules végétales ont une paroi autour de la membrane. Cela donne à la cellule végétale sa forme rectangulaire. Les cellules animales ont simplement une membrane.

On peut organiser le vivant à plusieurs échelles : Organisme Appareil Organe Tissu Cellule

Quelles sont les échelles de l'organisation du vivant ?

Chapitre 3 : Organisation des êtres vivants

Défintions : - Cellule : unité structurale et fonctionnelle du vivant

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Différencier une cellule animale et une cellule végétale - Réaliser un schéma légendé d'une cellule - Réaliser un dessin d'observation - Savoir légender le schéma d'un microscope (voir la fiche méthode) - Connaître le cours et les défintions

Chapitre 3 : L'organisation des êtres vivants

Séance 5 : Bilan de la séance 2 et 3

Séance 4 : Le devenir de la matière organique et le rôle des décomposeurs

Séance 2 et 3 : Les besoins des végétaux

Séance 1 : Construire un réseau trophique

Chapitre 1 : La place des êtres vivants dans les réseaux trophiques

Séance 1 : Construire un réseau trophique

Est mangé par

Séance 1 : Construire un réseau trophique

Consignes :1. Proposez des hypothèses pour expliquer les besoins des végétaux. 2. Imaginez plusieurs expériences pour tester vos hypothèses. Réaliser un schéma des expériences proposées. 3. Décrire les résultats obtenus. 4. Que pouvez-vous conclure des besoins des végétaux ?

Séance 2, 3 et 5 : Les besoins des végétaux

Graphique montrant l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone (CO2) au cours du temps en présence ou non de feuilles

Séance 2, 3 et 5 : Les besoins des végétaux

Consignes :1. Proposez des hypothèses pour expliquer les besoins des végétaux Les végétaux ont besoins d'eau et de lumière. 2. Imaginez plusieurs expériences pour tester vos hypothèses. Réaliser un schéma des expériences proposées. Voir les expériences des documents de secours. 3. Décrire les résultats obtenus. En présence d'eau les plantes ont grandis contrairement à celles sans eau. De la même manière, on observe de les plantes à l'obscurité n'ont pas grandis contrairement à celles à la lumière. Sur le graphique, on voit que la concentration en CO2 diminue en présence de feuille. Elle passe de 1200 UA à 400 UA. 4. Que pouvez-vous conclure des besoins des végétaux ? Les végétaux ont besoins d'eau, de lumière et elles consomment du CO2.

Séance 2, 3 et 5 : Les besoins des végétaux

Consigne : Répondre aux questions de la feuille distribuée. Attention le travail est noté sur 10. Vous avez 1h pour réaliser le travail. Prenez le temps de construire vos phrases, de lire les consignes correctement et relire votre travail avant de le rendre. TRAVAIL RECTO/VERSO !!!

Séance 4 : Le devenir de la matière organique et le rôle des décomposeurs

La pyramide écologique

La matière organique qui tombe au sol est décomposée par les êtres vivants (petits animaux, bactéries, champignons). Ces décomposeurs tranforment la matière organique en matière minérale qui sera utilisée par les producteurs primaires.

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Construire un réseau trophique - Proposer une hypothèse et une expérience - Décrire et interpréter les résultats d'une expérience - Décrire et interpréter un graphique - Connaître la définition de matière minérale - Connaître le cours et les définitions

Les végétaux sont à la base des réseaux trophiques car ils permettent de nourrir les animaux. On dit que les végétaux sont des producteurs primaires, car ils sont capables de produire de la matière organique à partir de matière minérale. En effet, pour grandir et se développer, les végétaux ont besoins d'eau, de CO2 et de lumière.

Quelle est la place des êtres vivants au sein des réseaux trophiques ?

Chapitre 1 :La place des êtres vivants dans les réseaux trophiques

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Défintions : - Réseaux trophiques : ensemble des chaines alimentaires au sein d'un écosystème - Matière organique : matière produite par les êtres vivants. - Chaine alimentaire : Représentation des relations alimentaires entre différents êtres vivants dans laquelle chaque individu est mangé par le suivant -Producteur primaire : Être vivant qui fabrique sa propre matière organique à partir de matière minérale.

Chapitre 1 :La place des êtres vivants dans les réseaux trophiques

Séance 5 : Apprendre à lire des arbres de parenté

Séance 1b : Les différentes formes de classification

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 2 : Apprendre à lire des groupes emboités

Séance 1a : La diversité intraspécifique et la notion d'espèce

Chapitre 2 : La classification des êtres vivants

La diversité intra-spécifique

1. Décrire les résultats du tableau. 2. Proposer une définition au terme d'espèce.

La notion d'espèce :Pour montrer que le lapin et le lièvre sont des espèces différentes, les scientifiques ont réalisés une expérience dans laquelle ils font se reproduire différents individus. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Séance 1a : La diversité intraspécifique et la notion d'espèce

3. Les escargots ci-dessous appartiennent tous à la même espèce. Que pouvez-vous en conclure ?

Séance 1a : La diversité intraspécifique et la notion d'espèce

1. Décrire les résultats du tableau. Dans le tableau, on voit que la reproduction d'un lapin mâle et d'un lapin femelle permet d'obtenir une descendance féconde. On observe les mêmes résultats lorsqu'un lièvre mâle et femelle se reproduisent entre eux. En revanche, lorsqu'un lapin se reproduit avec un lièvre, on voit qu'il n'y a pas de descendance féconde. 2. Proposer une définition au terme d'espèce. Dans l'énoncé, on nous dit que le lapin et le lièvre ne sont pas de la même espèce. J'en déduis que pour être de la même espèce, il faut que les êtres vivants soient capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance féconde. Ce n'est pas le cas chez le lapin et le lièvre. Donc, ils ne sont pas de la même espèce. 3. Les escargots ci-dessous appartiennent tous à la même espèce. Que pouvez-vous en conclure ? On peut en conclure qu'il existe une grande diversité de formes au sein d'une même espèce. On parle de diversité intra-spécifique.

Séance 1a : La diversité intraspécifique et la notion d'espèce

Consigne : Classer les êtres vivants ci-dessous.

Séance 1b : Les différentes formes de classification

Animaux vivant dans la mer

Aniamaux avec 4 pattes

Animaux qui peuvent voler

Végétaux produisant des fruits comestibles

Attention : il existe plusieurs corrections possibles. Il s'agit d'un exemple de ce qui aurait pu être réalisé.

Séance 1b : Les différentes formes de classification

Séance 2 : Apprendre à lire des groupes emboités

1 (Bouche)

Bouche

Squelette interne + 4 membres

PlumesSquelette interne + 4 membres Bouche

1 (squelette interne)

4 membres

Les poils

Nageoires à rayonsSquelette interne

Séance 2 : Apprendre à lire des groupes emboités

Niveau expert

Niveau intermédiaire

Niveau facile

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 3 et 4 : Construire des groupes emboités

Séance 5 : Apprendre à lire des arbres de parenté

Pattes et squelette interne

1 (sq. interne)

La mésange bleue, le chien et le mulot

La coccinelle

La coccinelle et le papillon

4 ailesSquelette externe

Le squelette externe

Les poils

PoilsPattes Squelette interne

Séance 5 : Apprendre à lire des arbres de parenté

Défintions : - Espèce : ensemble d'être vivant capable de se reproduire entre eux et de donner une descendance féconde - Diversité intraspécifique : diversité des êtres vivants au sein d'une même espèce - Caractère commun : caractère partagé par plusieurs groupes d'êtres vivants - Caractère : élément observable possédé par un ou plusieurs êtres vivants - Ancêtre commun : organisme hypothétique commun à un certains nombres d'espèces.

Comment classer les êtres vivants ?

Dans la vie, nous classons les êtres vivants suivant différents critères. Par exemple, on peut classer les êtres vivants en fonction de leur milieu de vie (classification écologique) ou suivant leur utilité comme les végétaux comestibles (classification utilitaire). En SVT, on utilise une classification phylogénétique. Autrement dit, on classe les êtres vivants en fonction des caractères qu'ils ont en communs. On peut représenter ses relations en réalisant des groupes emboités ou des arbres de parenté. Plus les groupes d'êtres vivants possèdent des caractères en communs, plus leurs liens de parenté sont importants.

Chapitre 3 : La classification des êtres vivants

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Décrire et interpréter les résultats d'un tabeau - Lire des groupes emboités et des arbres de parenté - Construire des groupes emboités à partir d'un tableau - Interpréter des groupes emboités et des arbres de parenté - Connaître le nom des boîtes vues en classe - Connaître le cours et les défintions

Thème 2 : Le vivant et son évolution

Chapitre 2 : La classification des êtres vivants

Chapitre 3 : Reproduction et sexualité humaine

Chapitre 2 : La production et la conservation des aliments

Thème 3 : Le corps humain et la santé

Chapitre 1 : les besoins alimentaires et la nutrition humaine

Séance 3 : Un petit déjeuner équilibré au collège

Séance 2 : Construire la pyramide alimentaire

Séance 1 : Les besoins de l'être humain et les dangers des fast-foods

Chapitre 1 : Les besoins alimentaires et la nutrition humaine

Questions : 1. Comment évolue les besoins énergétiques avec l'âge ? 2. Comment évolue les besoins énergétiques en fonction de l'activité physique ? 3. Quels sont les dangers des fast-food sur la santé ?

Séance 1 : Les besoins de l'être humain et les dangers des fast-foods

Questions : 1. Comment évolue les besoins énergétiques avec l'âge ? A l'adolescence les besoins énergétique d'un garçon sont de 12 100 KJ/j et ceux d'une fille sont de 10 400. En vieillissant, les besoins diminuent. Ils passent à 7500 KJ/j pour les filles et 9000 KJ/j pour les garçons. L'adolescence est une période où notre corps grandi et où il se développe. Il a donc besoin de plus d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. 2. Comment évolue les besoins énergétiques en fonction de l'activité physique ? L'athlétisme est un sport qui demande beaucoup d'énergie (3 100 KJ/j) car c'est une activité intense qui dure. En revanche, pour dormir, les besoins énergétiques sont que de 250 KJ/j. En effet, pour dormir, nous avons uniquement besoin de l'énergie nécessaire au fonctionnement des organes vitaux. 3. Quels sont les dangers des fast-food sur la santé ? Les fast-foods représentent un danger pour la santé en raison de produits trop gras et trop sucré. De plus, les apports énergétiques d'un repas dans un fast-food correspondent à plus de la moitié des apports dont une personne a besoin dans une journée. Si les apports énergétiques sont supérieurs à ceux nécessaires, cela aura à long terme un impact négatif sur notre santé (diabète, obésité...).

Séance 1 : Les besoins de l'être humain et les dangers des fast-foods

Consignes :1. Coller le tableau et compléter le à l'aide des étiquettes des aliments. 2. Surlignez l'élément le plus important pour chaque produit (l'énergie apportée n'est pas en prendre en compte pour cette question) 3. Comment pouvons-nous classer ces aliments ?

Séance 2 : Construire la pyramide alimentaire

Consignes :A l'aide des informations que l'on vient de vous donner, imaginez en binome un petit déjeuner équilibré.

Séance 3 : Un petit déjeuner équilibré au collège

Le corps stocke l'énergie sous forme de glucides ou de lipides. Entre les repas et lors d'activité intense, c'est cette énergie qui sera utilisée.

Pour survivre, l'être humain a besoin d'énergie qu'il va obtenir à partir de l'eau et des aliments consommés.Les besoins varient en fonction de l'âge, du sexe et des conditions de vie. Une alimentation équilibrée apporte à l'organisme la quantité d'énergie et les éléments dont il a besoin. Un mauvais équilibre entre les apports et les besoins a un impact négatif sur la santé.

Quels sont les besoins alimentaires de l'être humain ?

- Apport énergétique : quantité d'énergie apportée par les aliments - Glucides : molécules qui constituent la principale source d'énergie pour l'organisme - Lipides : molécules qui constituent la principale forme de stockage de l'énergie pour l'organisme - Protéines : molécules qui jouent un rôle essentiel dans la constitution et le fonctionnement des cellules

Défintions :

Chapitre 1 : Les besoins alimentaires et la nutrition humaine

Thème 3 : Le corps humain et la santé

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Analyser les étiquettes des aliments - Construire la pyramide alimentaire - Décrire et interpréter un tableau - Construire un petit déjeuner équilibré - Connaître le cours et les défintions

Chapitre 1 : Les besoins alimentaires et la nutrition humaine

Séance 3 : Conserver les aliments

Séance 2 : Fabriquer du pain

Séance 1 : L'origine des aliments

Chapitre 2 : La production et la conservation des aliments

Questions :1. D'où viennent les aliments que nous consommons ? 2. Quels sont les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain ? 3. Proposez une hypothèse pour expliquer le rôle des levures. 4. Proposez des expériences pour tester vos hypothèses.

Séance 1 : L'origine des aliments

Questions :1. D'où viennent les aliments que nous consommons ? Les aliments que nous consommons proviennent des cultures, des élevages et de transformation alimentaire. 2. Quels sont les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain ? Pour fabriquer du pain, nous avons besoin de farine, de sel, d'eau et de levure. 3. Proposez une hypothèse pour expliquer le rôle des levures. Les levures permettent de faire gonfler la pate. (il existe plusieurs réponses possibles. Il s'agit d'un exemple de réponse attedue) 4. Proposez des expériences pour tester vos hypothèses. Dans un premier bécher on met de la farine avec de l'eau. Dans un second bécher on met de la farine avec un mélange d'eau et de levures. On laisse reposer puis on observe les résultats.

Séance 1 : L'origine des aliments

Observation de levures au microscope optique

Protocole :1. Noter 1 à l'aide du feutre du tableau sur le bécher n°1. Et noter 2, sur l'autre bécher. Attention à ne pas effacer les chiffres en manipulant ! 2. Mélanger la farine du bécher n°1 avec 2 pipettes d'eau. 3. Mélanger la farine du bécher n°2 avec 2 pipettes du mélange eau/levure. 4. Mélanger à l'aide de la spatule. Attention lorsque vous mélangez, vous devez laisser le bécher posé sur la table ! 5. Réaliser un dessin d'observation des levures. Que remarquez-vous ? 7. Décrire les résultats des expériences réalisées. 8. Que pouvez-vous en conclure ?

Séance 2 : Fabriquer du pain

Résultats de l'expérience réalisée en classe

Graphique montrant l'évolution de la concentration en O2 et en CO2 au cours du temps en présence de levures

Séance 2 : Fabriquer du pain

Cytoplasme

Membrane

Noyau

Observation de levures au microscope optique

5. Réaliser un dessin d'observation des levures. Que remarquez-vous ?On remarque que les levures sont des cellules. 7. Décrire les résultats des expériences réalisées. On voit que la pate avec des levures à gonfler. Elle présente des petites bulles d'air contrairement à la pate sans levure. Sur le graphique, on voit que la concentration en O2 passe de 6 à 15 UA alors que la consommationen CO2 passe de 10 à 1 UA. 8. Que pouvez-vous en conclure ? On peut conclure que les levures sont des organismes vivants. Elles consomment du dioxygène et rejettent de dioxyde de carbone. Le gaz rejetté est à l'origine des petites bulles qui permettent à la pate de gonfler.

Séance 2 : Fabriquer du pain

Questions :1. Décrire les trois photos du document 1. 2. A l'aide du document 2, expliquez pourquoi le lait pourrit ? 3. Comment pouvez-vous expliquer le temps de conservation du lait UHT? Du lait cru? (Doc 2 et 3)

Séance 3 : Conserver les aliments

Questions :1. Décrire les trois photos du document 1. Le lait resté quelques minutes à température ambiante et conservé au réfrigérateur semble être resté normal. En revanche sur le lait resté une semaine à température ambiante, on observe de la pourriture. 2. A l'aide du document 2, expliquez pourquoi le lait pourrit. Grâce à ce document, on voit qu'à température ambiante, les micro-organismes se développent. En revanche, au réfrigérateur, les températures sont plus basses et les micro-organismes prolifèrent moins. C'est ce qui explique que le lalit se soit mieux conservé à température ambiante qu'au frigo. 3. Comment pouvez-vous expliquer le temps de a du lait UHT? Du lait cru? (Doc 2 et 3) Le lait UHT se conserve plus longtemps que le lait cru. Cela s'explique par le traitement qu'ils ont subis. Le lait UHT a été chauffé contrairement au lait cru. Or, d'après le document 3 les micro-organismes sont tués à haute température. Il peut donc se conserver plus longtemps.

Séance 3 : Conserver les aliments

- Culture : Faire grandir et se reproduire des végétaux pour les besoins de l'être humain - Elevage : Faire grandir et se reproduire des animaux pour les besoins de l'être humain - Levure : champignon unicellulaire utilisé dans la transformation des aliments - Micro-organisme : être vivant de petit taille. Ils sont invisibles à l'oeil. Certains sont bénéfiques pour la santé alors que d'autres peuvent nous rendre malades.

Les aliments proviennent des cultures et des élevages. Certains aliments proviennent de la transformation d'aliments d'origine animale ou végétale. Pour réaliser ses tranformations on utilise des micro-organismes comme par exemple des levures. Il est important de bien conserver les aliments car à température ambiante, les micro-organismes sont capables de se développer. Placer les aliments au réfrigérateur permet de ralentir leur prolifération. La congélation, permet de stopper leur développement maus sans les tuer. Seule la chaleur permet de les éliminer.

D'où viennent les aliments que nous consommons ? Et comment les conserver ?

Défintions :

Chapitre 2 : Production et conservation des aliments

Thème 3 : Le corps humain et la santé

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Proposer une hypothèse et une expérience - Décrire et interpréter les résultats d'un graphique - Décrire et interpréter un tableau - Connaître les ingrédients du pain et le rôle des levures - Connaître le cours et les défintions

Chapitre 2 : La production et la conservation des aliments

Séance 4 : Les différentes dimensions de la sexualité humaine

Séance 3 : La fécondation et le développement d'un futur bébé

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

Séance 1 : Les modifications de l'organisme à la puberté

Chapitre 3 : La reproduction et la sexualité humaine

Questions :1. Qu'est-ce que la puberté ? 2. Construire un tableau pour comparer les modifications physiologiques (modifications en lien avec le fonctionnement des organes), morphologiques (modifications visibles du corps) et comportementales (modifications des comportements) observés à la puberté chez les filles et les garçons 3. A l'aide de vos connaissances, compléter le tableau construit à la question 2.

Séance 1 : Les modifications de l'organisme à la puberté

Questions :1. Quelle est la différence entre reproduction et sexualité ? 2. Note sur chacun des papiers un mot qui te vient à l'esprit quand on parle de sexualité. 3. Avec ton groupe, essayez ensemble de classer vos mots dans chacune des dimensions de la sexualité proposées dans le schéma.

Séance 4 : Les différentes dimensions de la sexualité humaine

Membrane

Questions : 11. A l'aide du document 1 et de vos connaissances, montrer que l’ovule est une cellule. 2. Que doit-il se passer pour qu’un nouvel individu puisse être formé ? (document 1) 3. Dans quelle partie de l’appareil reproducteur le bébé se développe-t-il ? (document 2) 4. Quelle structure relie le bébé à sa mère ? 5. A ton avis, à quoi sert cette structure ?

Séance 3 : La fécondation et le développement d'un futur bébé

Questions : 11. A l'aide du document 1 et de vos connaissances, montrer que l’ovule est une cellule. En classe nous avons vu qu'une cellule était formée d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane. On retrouve ces trois structures chez l'ovule. L'ovule est donc une cellule. 2. Que doit-il se passer pour qu’un nouvel individu puisse être formé ? (document 1) Pour qu'un nouvel individu puisse être formé, il faut qu'un spermatozoïde rencontre et fusionne avec un ovule. 3. Dans quelle partie de l’appareil reproducteur le bébé se développe-t-il ? (document 2) D'après le document 2, on voit que le bébé se développe dans l'utérus de la mère. 4. Quelle structure relie le bébé à sa mère ? Le bébé est relié à sa mère par le cordon ombilical. 5. A ton avis, à quoi sert cette structure ? Le cordon ombilical doit permettre au bébé de faire des échanges avec sa mère pour compenser le fait qu'il ne peut ni se nourrir, ni respirer par lui-même.

Séance 3 : La fécondation et le développement d'un futur bébé

Questions :1. Qu'est-ce que la puberté ? La puberté est le passage de l'enfant à l'adulte. C'est une étape importante de la vie d'un être humain. Elle marque le moment où il devient apte à se reproduire. 2. Construire un tableau pour comparer les modifications physiologiques (modifications en lien avec le fonctionnement des organes), morphologiques (modifications visibles du corps) et comportementales (modifications des comportements) observés à la puberté chez les filles et les garçons 3. A l'aide de vos connaissances, compléter le tableau construit à la question 2.

Séance 1 : Les modifications de l'organisme à la puberté

Schéma de l'appareil reproducteur masculin

Schéma de l'appareil reproducteur féminin

Consigne : compléter les schémas des appareils reproducteurs féminin et masculin.

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

Vagin

Trompe

Pavillon

Lèvres

Clitoris

Vessie

Utérus

Ovaire

Schéma de l'appareil reproducteur masculin

Consigne : Compléter le schéma de l'appareil reproducteur féminin.

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

féminin

Vagin

Trompe

Pavillon

Lèvres

Clitoris

Vessie

Utérus

Ovaire

Schéma de l'appareil reproducteur masculin

Consigne : Compléter le schéma de l'appareil reproducteur féminin.

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

Canal déférent

Epididyme

Pénis

Testicule

Vesicule séminale

Prostate

Vessie

Schéma de l'appareil reproducteur féminin

Consigne : Compléter le schéma de l'appareil reproducteur masculin.

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

Canal déférent

Epididyme

Pénis

Testicule

Vesicule séminale

Prostate

Vessie

masculin

Schéma de l'appareil reproducteur féminin

Consigne : Compléter le schéma de l'appareil reproducteur masculin.

Séance 2 : Les appareils reproducteurs féminin et masculin

La puberté est une étape importante de la vie d'un être humain au cours de laquelle il devient apte à se reproduire. Chez les filles, les hanches s'élargissent, les seins et la pillosité se développpent et les règles apparaissent. Chez les garçons, la voix mue, la pilosité et le pénis se développent. La reproduction sexuée nécessite l'intervention de cellules reproductrices : - la cellule reproductrice femelle : l'ovule - la cellule reproductrice mâle : le spermatozoïde La fécondation qui peut avoir lieu après un rapport sexuel non protégé, permet de former une cellule-oeuf qui va se développer et former un nouvel individu. On dit que l'être humain est vivipare.

Comment devient-on apte à se reproduire ?

- Puberté : ensemble des modifications physiologiques, morphologiques et comportementale qui permettent le passage de l'enfant à l'adulte. - Règles : Ecoulement de sang au niveau du vagin qui se produit une fois par mois - Fécondation : Rencontre entre un ovule et un spermatozoïde - Vivipare : organisme dont le futur bébé se développe dans l'utérus maternel

Définitions :

Chapitre 3 : Reproduction et sexualité humaine

Thème 3 : Le corps humain et la santé

Pour l'évaluation, je dois savoir : - Légender les appareils reproducteurs féminin et masculin - Classer les changements observés à la puberté - Construire un tableau - Connaître le cours et les défintions